|

Autres activités

DE LA FOUILLE À L’EXPOSITION : RESTAURATION,

CONSERVATION

par Olivier Berger

« …toute fouille sous-marine ne devrait avoir

lieu qu'avec la certitude de pouvoir faire traiter les objets qu'elle

exhume, sous peine de les voir se dégrader et disparaître. »

(P. Pomey)

Les fouilles archéologiques entreprises en Égypte par

L'IEASM bénéficient d’un laboratoire de conservation-restauration

embarqué sur le bateau, permettant une prise en charge immédiate

des objets dès leur sortie de l'eau. Les premières étapes

de la conservation sont ainsi effectuées sur le site même

et les traitements complémentaires, nécessitant des équipements

plus lourds, sont réalisés à terre, dans un laboratoire à Alexandrie.

Sur le bateau

Les prélèvements d'objets délicats nécessitent

autant que possible l’intervention du conservateur sous l’eau.

Toutefois, c'est en surface que commence véritablement la prise

en charge du mobilier. L’objet est d’abord nettoyé des

sédiments, puis identifié, ensuite inventorié. Un

conditionnement rationnel est enfin effectué en fonction des différents

matériaux. Ce stockage, sur le bateau, permet de commencer la

première étape du traitement qui consiste à éliminer

les sels dont sont imprégnés les objets. Les sels sont

en effet néfastes à la conservation à long terme

des objets ; lors du séchage, de la pierre et de la céramique,

ils cristallisent, ouvrant des fissures et provoquant des soulèvements

et des pertes de matière. Pour certains métaux comme le

bronze, les sels et principalement les chlorures déclenchent une

corrosion cyclique pouvant occasionner la disparition complète

de l'objet métallique.

Dans un premier temps, l'élimination

des sels s'effectue par simple osmose, en immergeant les objets dans

des bacs de rinçage contenant de l'eau douce renouvelée

régulièrement. Cette extraction est contrôlée

et suivie par des mesures de conductivité électrique.

Les

objets retrouvés sous la mer sont généralement

recouverts d'agglomérats de sédiments associés aux

organismes marins. Ces concrétions calcaires, parfois très épaisses

et dures, rendent parfois l’objet méconnaissable, retenant

une grande quantité de sel. Afin de permettre une identification

des objets et de faciliter le traitement de dessalage, un nettoyage mécanique "chirurgical",

parfois sous binoculaire, est effectué à l'aide de micro-burins

pneumatiques et de scalpels. Ce dégagement est parfois associé à un

traitement chimique car certains objets dont la surface est fragile ne

peuvent endurer des vibrations et des pressions répétées.

Les objets lapidaires portant inscriptions ou décors, comme la

grande stèle, sont des exemples d'objets délicats à traiter.

En

règle générale, les traitements chimiques sont

rarement employés sur le bateau à l'exception des objets

en plomb qui ne supportent pas un changement radical de milieu. Le passage

de l'eau de mer à l'eau douce entraîne une corrosion rapide

et la formation d’efflorescences blanches. Ils ont alors conservés

dans une solution chimique de sulfate de sodium avant d’être

traités par électrochimie dans le laboratoire d’Alexandrie.

Laboratoire d'Alexandrie Laboratoire d'Alexandrie

Le minutieux travail de conservation-restauration se poursuit dans le

laboratoire d’Alexandrie qui possède une grande diversité d'équipements

permettant de faire face aux nombreux types d’altération

du mobilier archéologique. Les traitements peuvent être

de nature mécanique, chimique et électrochimique.

Les métaux.

La restauration des métaux et leur conservation

sont complexes. Si l'or, métal noble par excellence, ne subit aucune

altération, le bronze, l'argent, le fer et le plomb subissent en revanche

une corrosion d'autant plus rapide que l’on a bouleversé le milieu

dans lequel ils avaient atteint un équilibre (ils ont été remontés à l'air

libre). Pour certains objets métalliques la dessalinisation par osmose

ne suffit pas. Lorsque la structure métallique interne le permet, le

traitement doit être complété par une polarisation régulée

et précise de l'objet dans une solution chimique (traitement électrochimique

de stabilisation). Une fois que les sels contenus dans le métal sont éliminés,

la surface dite d’abandon de l’objet est précisément

identifiée par examination attentive de la stratigraphie des produits

de corrosion, un traitement adapté est alors choisi afin de supprimer

sélectivement ces substances. Les solutions chimiques de divers acides,

de bases, de réducteurs ou de complexants sont mis en œuvre. Les

nettoyages mécaniques par scalpel à ultrason, pinceau de fibre

de verre, micro-burin pneumatique, microtour équipé de meulette

diamantée, brossette, gomme abrasive complètent ces traitements

de surface qui révèlent la surface d'origine de l’objet.

Ce travail long et minutieux s'effectue généralement sous binoculaire.

La fragilité de la surface nécessite parfois le recours à des

imprégnations de consolidant. Dans certains cas, des renforts de résine

ou des doublages de tissus en fibre de verre sont effectués. Les objets

métalliques reçoivent ensuite une stabilisation chimique par

un inhibiteur de corrosion, avant d'être recouverts d'un vernis acrylique

et d'une cire minérale qui les protègent de l'humidité de

l'air et permet leur conservation à long terme. Enfin leur stockage

est réalisé à température et humidité constante

pour prévenir toute reprise de corrosion.

Les céramiques.

Pour parfaire la dessalinisation des

céramiques,

des bains en eau distillée finalisent le premier traitement en réduisant

le taux de sel à une valeur acceptable. Cette valeur correspond à l'iniquité pour

l’objet, permettant ainsi sa stabilisation et sa conservation à long

terme. Après dessalinisation, les céramiques sont restaurées :

les fragments sont recollés, les lacunes sont comblées et teintées,

les pâtes peu cuites et donc fragiles sont imprégnées d’un

consolidant. Afin d’éviter une éventuelle recristallisation

des sels, il convient de stocker ce matériel archéologique dans

un local à hygrométrie et température constante et d'en

assurer le conditionnement pour d'éventuelles expositions publiques.

Le lapidaire.

Le processus est sensiblement le même pour les

statues et autres éléments architecturaux en pierre. Dans un

premier temps, la procédure consiste à un dégagement chimique

et mécanique des concrétions. Toutefois, le marbre, le calcaire

et le grès nécessitent un temps de dessalinisation plus important

que le basalte ou le granit, peu perméables aux sels. Les éléments

qui se désagrègent sont consolidés par infiltration d'une

résine acrylique réversible. Pour les comblements ou consolidations

de surface, un mastic est réalisé en broyant une pierre similaire à celle

dont est constitué l'objet, et liée avec une résine réversible.

Les fragments de statues, quand cela s'avère nécessaire, sont

réunis par goujonnage.

Les matériaux organiques.

Le matériel archéologique

organique (bois, cuir, vannerie, textile, os, etc.) demande un traitement rapide

et délicat dès sa remontée en surface. Contrairement aux

autres matériaux, l'altération des objets organiques n'est pas

toujours visible. Le bois gorgé d'eau par exemple, conserve dans bien

des cas sa forme originelle. La dégradation est interne et les propriétés

physiques et chimiques s'en trouvent fortement changées. Ainsi, le bois

dégradé a tendance à devenir mou et spongieux. Dès

sa sortie de l'eau, il se rétracte, se fend et subit des torsions. Les

cellules maintenues par l'eau s'effondrent et le bois perd rapidement sa forme

originelle de façon irréversible. Il est communément admis

qu'en prévention, le bois doit subir avant tout assèchement un

traitement de consolidation. Ainsi, après nettoyage et dessalinisation,

l'eau qui imbibe ces objets doit être progressivement substituée

par une résine. Cette résine maintient la forme initiale des

cellules, évitant leur collapsus lors du séchage, qui

se fait selon un processus lent et contrôlé.

La conservation n'est pas une application de techniques et de recettes

de traitement mais une étape indispensable à la fouille.

Parfois, dans le cas d'objets fragiles, le conservateur est le premier

mais aussi le dernier à voir des détails technologiques

ou historiques ténus. Au même titre qu'une fouille archéologique,

il lui incombe d'enregistrer toutes les informations dont l'objet est

porteur. Cette documentation, s'appuyant quelques fois sur des analyses,

n'est pas le but ultime car l'objet doit aussi être stabilisé pour

assurer sa pérennité, et parfois esthétiquement

amélioré à des fins muséographiques. Les

objets présentés dans cette exposition, qui proviennent

du port d'Alexandrie et de la baie d'Abouqir, ne représentent

ainsi que la dernière étape d'un long processus de conservation

et de restauration.

Olivier Berger

VIETNAM

- 2011 - octobre: Formation en restauration du mobilier archéologique en métal Université de Ho Chi Minh ville: collaboration sous le patronage de la communauté belge francophone et l’APEFE.

- 2010 - mars: Seconde mission sur le site de Badhin pour l’EFO et le WBI » rapport

- 2009 - avril: Restauration du mobilier archéologique en métal (Hanoi) » rapport

- 2009 - avril:

Formation au Musée National d'Histoire de Vietnam à Hanoi: collaboration sous le patronage de la communauté française et belge.

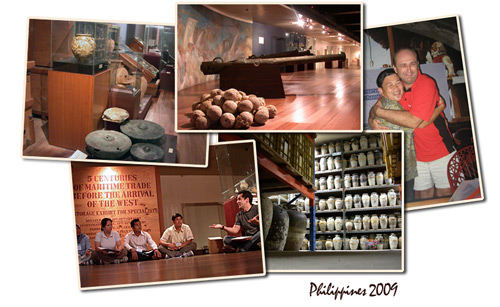

PHILIPPINES

- Du 7 au 20 septembre au Musée national des philippines à Manille, constat d’état des collections du patrimoine sous marin en salle et dans les réserves du musée.

- Participation aux cours internationaux ICCROM, AFPA, programme de collaboration CollAsia 2010, pour la conservation des collections d’archéologie sous-marine à Manille et dans la baie de Subic aux Zambales.

MONTAGE DES EXPOSITIONS

|